Тыква Атлант – это один из самых популярных сортов тыквы, который широко используется в кулинарии и является незаменимым ингредиентом для приготовления различных блюд. Отличается своими уникальными вкусовыми качествами и высоким содержанием витаминов и полезных элементов.

Для выращивания тыквы Атлант необходимо выбрать солнечное место, хорошо удобренный почвенный грунт и осуществлять регулярный полив. Семена сажаются в начале весны, а созревание плодов происходит осенью. Тыква Атлант имеет крупные, плотные плоды, оранжевого цвета с яркой внешностью. Вкусовые качества тыквы Атлант обладают сладким и ароматным вкусом, идеально подходящим для приготовления различных блюд и десертов.

Тыква Атлант пользуется высокой популярностью среди садоводов и кулинаров, благодаря своим превосходным вкусовым качествам и полезным свойствам. Она отлично сочетается с различными ингредиентами и может быть использована в различных рецептах. Многие отмечают превосходный вкус и насыщенный аромат тыквы Атлант, а также ее пользу для здоровья. Она богата антиоксидантами, витаминами А и С, кальцием, магнием и другими полезными элементами.

Тыква Атлант — это популярный сорт тыквы, который отличается своими качественными характеристиками и привлекательным внешним видом. Эта тыква имеет большой размер, округлую форму и плотную, гладкую кожу с ярким оранжевым цветом. Ее мякоть очень сочная, сладкая и ароматная, что делает ее прекрасным компонентом для приготовления разнообразных блюд и десертов.

Одним из главных преимуществ тыквы Атлант является ее высокая урожайность. Этот сорт отлично адаптирован к различным климатическим условиям и не требует особого ухода. Выращивать тыкву Атлант можно как на приусадебном участке, так и на коммерческой ферме. Она прекрасно растет на открытом грунте и даже может переносить неблагоприятные погодные условия.

Тыква Атлант содержит множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты. Она является источником витамина А, который играет важную роль в поддержании здоровья глаз и иммунной системы. Кроме того, этот сорт тыквы богат клетчаткой, которая способствует нормализации работы пищеварительной системы и снижению уровня холестерина в крови.

Тыква Атлант также обладает высоким содержанием бета-каротина, который является мощным антиоксидантом. Этот элемент помогает защитить клетки организма от свободных радикалов и предотвращает развитие различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Описание сорта тыквы Атлант:

Особенности сорта:

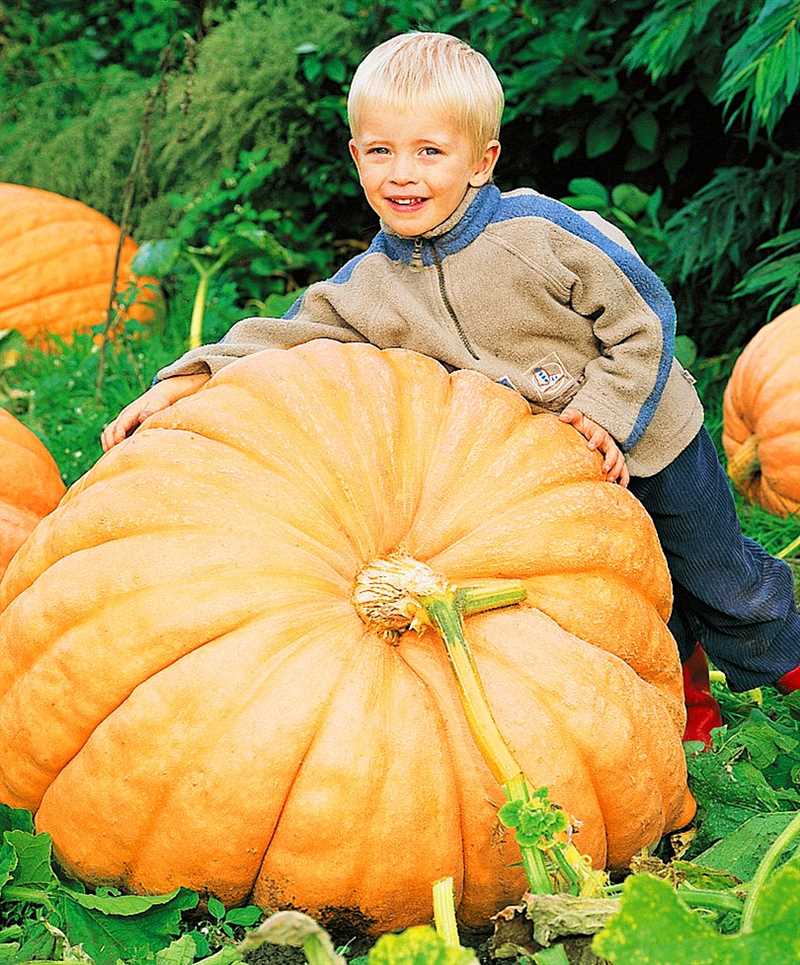

- Большие размеры плодов.

- Оранжевый цвет мякоти.

- Гладкая поверхность.

- Яркий оранжевый цвет кожуры.

- Хорошая урожайность.

Одной из главных особенностей тыквы Атлант является вкусная мякоть, которая имеет сладкий вкус и приятную текстуру. Благодаря этим качествам она отлично подходит для приготовления разнообразных блюд, таких как супы, пироги и запеканки. Кроме того, тыква Атлант богата витаминами и полезными микроэлементами, поэтому ее употребление способствует укреплению иммунитета и поддержанию общего здоровья.

Правила выращивания:

- Выберите солнечное место для посадки тыквы Атлант.

- Подготовьте почву, обогатив ее органическим удобрением.

- Посадите семена в землю на глубину около 2-3 сантиметров.

- Ухаживайте за растением, поливая его регулярно и рыхля землю вокруг.

- Удалите бурьян и подкормите растение удобрением для повышения урожайности.

- Соберите тыквы, когда они достигнут необходимой зрелости и приобретут яркий оранжевый цвет кожуры.

Тыква Атлант отличается высокой урожайностью и хорошо растет в условиях умеренного климата. Если правильно ухаживать за растением, можно получить крупные и вкусные плоды. Тыква Атлант является отличным выбором для тех, кто хочет вырастить вкусные и питательные тыквы в своем саду или огороде.

Правила выращивания тыквы Атлант:

Выбор места для посадки:

Тыква Атлант предпочитает плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Оптимальное место для посадки — солнечная, открытая площадка, защищенная от сильных ветров. Тыква может занимать достаточно большую площадь, поэтому стоит выбирать участок с достаточным пространством для растения.

Способы посадки:

Есть два основных способа посадки тыквы Атлант: семенной и черенковый. При семенной посадке семена высеваются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. При черенковой посадке используются черенки, полученные из зрелых плодов. Они посажены в землю на расстоянии около 50 см друг от друга. Оба способа дают хороший результат, но черенковая посадка позволяет сохранить сортовую чистоту и ускоряет начало плодоношения.

Уход за растением:

- Регулярный полив. Тыкве Атлант требуется достаточное количество влаги, особенно во время плодоношения. Рекомендуется поливать растение каждую неделю или в зависимости от погодных условий.

- Опоры для плодов. Плоды тыквы Атлант могут достигать больших размеров, поэтому им требуется поддержка. Рекомендуется использовать опоры, чтобы предотвратить повреждение плодов, особенно при дожде или ветре.

- Удаление сорняков. Регулярное удаление сорняков важно для обеспечения достаточного доступа влаги и питательных веществ к растению.

- Подкормка. В процессе роста и развития тыквы Атлант может потребоваться дополнительное питание. Рекомендуется использовать удобрения, богатые калием и фосфором, для стимуляции плодоношения.

- Защита от вредителей. Тыкву могут атаковать различные вредители, такие как улитки, тля и трипсы. Рекомендуется принимать меры по защите растения от этих вредителей, например, используя натуральные или химические средства.

Выращивание тыквы Атлант может быть увлекательным и приносить хороший урожай, если следовать этим основным правилам. Однако каждый садовод может найти свои собственные методы и техники, которые будут работать лучше для его условий и опыта.

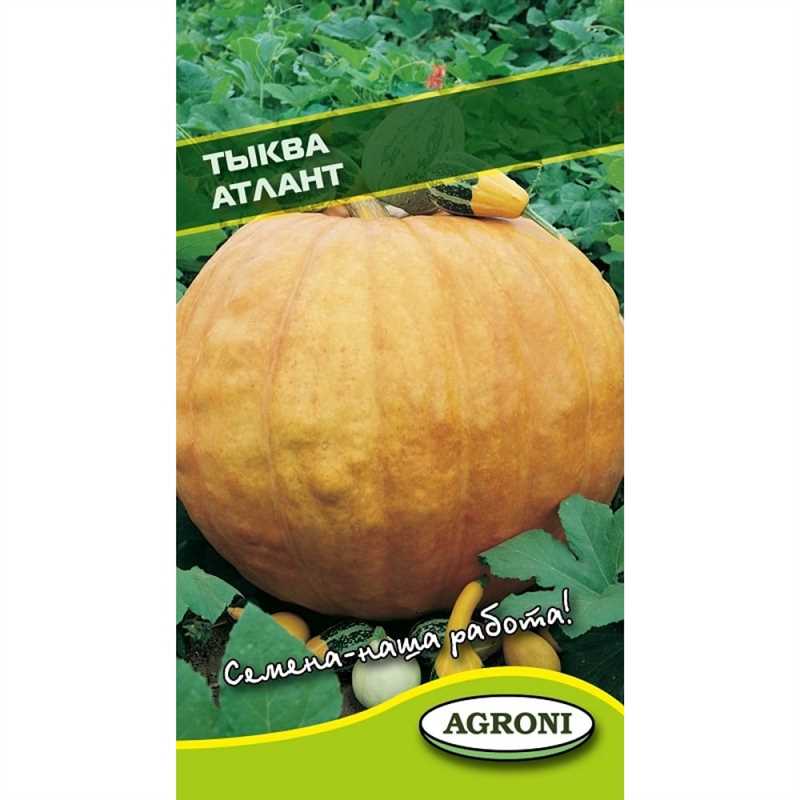

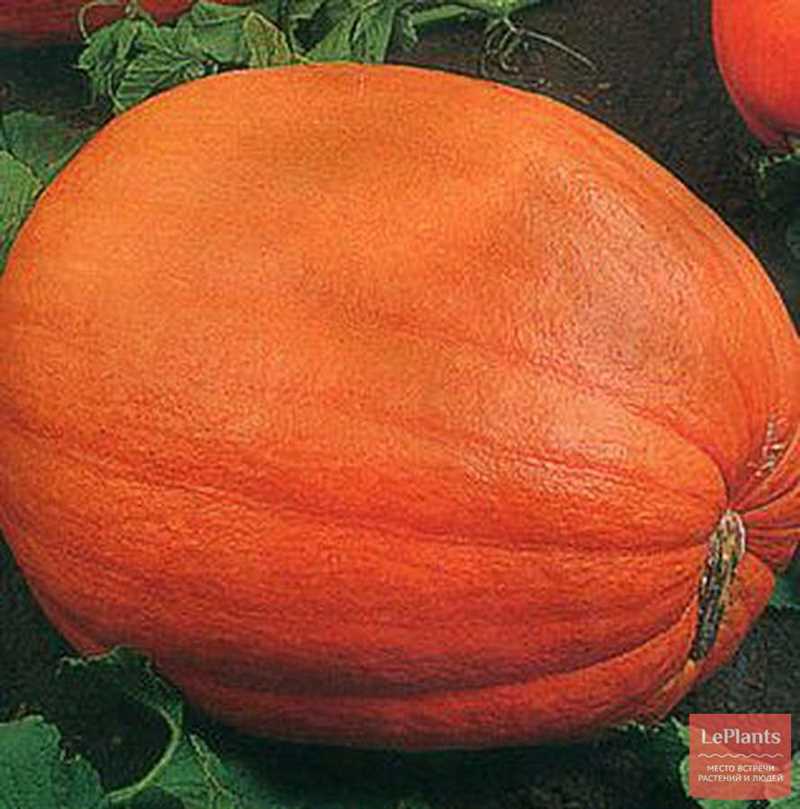

Фото тыквы Атлант:

Фото тыквы Атлант позволяют увидеть ее округлую форму с гладкой поверхностью. Внутри тыквы помещается множество мякоти, которая также имеет оранжевый цвет и сладкий вкус. Кроме того, фото демонстрируют яркие желтые семена, которые можно использовать для приготовления различных блюд.

Отзывы о тыкве Атлант:

Тыква Атлант является одним из самых популярных сортов тыквы среди садоводов и огородников. Ее отличительной особенностью является большой размер и оранжевый цвет плодов. Благодаря этим качествам, тыква Атлант не только отлично смотрится на огороде, но и является вкусным и полезным продуктом для питания.

Один из отзывов о тыкве Атлант гласит, что эта тыква имеет отличный вкус и мякоть, которая идеально подходит для приготовления различных блюд, таких как супы, пюре и запеканки. Другой отзыв отмечает, что тыква Атлант отличается превосходной сохраняемостью и может храниться в течение длительного времени без утраты своих полезных свойств.

Однако, также есть и отзывы о тыкве Атлант, где отмечается, что данная сорт имеет тонкую кожицу, которая может быть легко повреждена при транспортировке или хранении. Кроме того, в некоторых случаях, плоды тыквы Атлант могут иметь слишком творожистую мякоть, что делает их не очень пригодными для некоторых кулинарных целей.

В целом, тыква Атлант является весьма привлекательным сортом для выращивания на огороде. Ее крупные плоды и вкусная мякоть делают ее отличным выбором для тех, кто любит тыкву и хочет наслаждаться ее вкусом в течение длительного времени. Однако, перед выращиванием тыквы Атлант, стоит учесть ее особенности и рекомендации по выращиванию, чтобы получить лучший урожай.

Подведение итогов о тыкве Атлант:

Одной из важных особенностей тыквы Атлант является ее особый вкус, который прекрасно раскрывается при длительном хранении. Это делает Атлант отличным выбором для приготовления различных блюд, например супов, пирогов или консервации. Сладкий и насыщенный вкус тыквы Атлант делает ее незаменимым ингредиентом в кулинарии.

Однако, помимо вкусовых качеств, тыква Атлант также производит обильный и высококачественный урожай. Благодаря устойчивости к болезням и способности адаптироваться к различным условиям, выращивание тыквы Атлант становится достаточно простым и надежным процессом. Высокая урожайность этого сорта позволяет получить большое количество плодов для использования в кулинарии или декорации.

- Уникальный вкус тыквы Атлант

- Превосходные показатели по урожайности

- Высокая устойчивость к болезням

- Простая и надежная техника выращивания

Заключительно, тыква Атлант — отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный и вкусный урожай. Этот сорт не только удовлетворит ваши гастрономические потребности, но и станет ярким элементом в декоре вашего сада. Попробуйте вырастить тыкву Атлант и удивитесь ее потенциалу!

Видео:

Выращивание гигантских тыкв. Полный обзор роста тыквы. Сезон 2019 года.

Выращивание гигантских тыкв. Полный обзор роста тыквы. Сезон 2019 года. by Тыква. Растим большие тыквы. 17,286 views 3 years ago 59 minutes

ВОТ КАК НУЖНО готовить тыкву, чтобы ПОНРАВИЛАСЬ всем! Уже половину урожая съели и не надоедает.

ВОТ КАК НУЖНО готовить тыкву, чтобы ПОНРАВИЛАСЬ всем! Уже половину урожая съели и не надоедает. by УХ ТЫ,КУХНЯ 587,816 views 1 year ago 5 minutes, 12 seconds

После этого блюда ТЫКВУ полюбят ВСЕ! Готовлю на завтрак сразу побольше

После этого блюда ТЫКВУ полюбят ВСЕ! Готовлю на завтрак сразу побольше by Дастарханчик 2,090,966 views 3 years ago 2 minutes, 14 seconds

Вопрос-ответ:

Вопрос: Какой результат показала тыква Атлант в этом сезоне?

Ответ: Тыква Атлант в этом сезоне показала отличные результаты, достигнув впечатляющего веса и размера.

Вопрос: Какую погоду предпочитает тыква Атлант?

Ответ: Тыква Атлант предпочитает теплый климат и много солнечного света для хорошего роста и развития.

Вопрос: Чем отличается тыква Атлант от других сортов?

Ответ: Тыква Атлант отличается своим большим размером и высокой урожайностью, а также хорошим вкусом и мягкой мякотью.

Вопрос: Как ухаживать за тыквой Атлант, чтобы получить хороший урожай?

Ответ: Для хорошего урожая тыквы Атлант необходимо обеспечить ей постоянный полив, удобрение, регулярное прополки и защиту от вредителей.

Вопрос: Как можно использовать тыкву Атлант в кулинарии?

Ответ: Тыква Атлант отлично подходит для приготовления супов, пюре, запекания, пирогов и других кулинарных блюд.

Чем отличается тыква Атлант от других сортов тыквы?

Тыква Атлант отличается от других сортов тыквы своими большими плодами и отличным вкусом мякоти.

Какие полезные свойства имеет тыква Атлант?

Тыква Атлант богата витаминами А, С и Е, а также содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов, которые положительно влияют на здоровье и иммунитет.